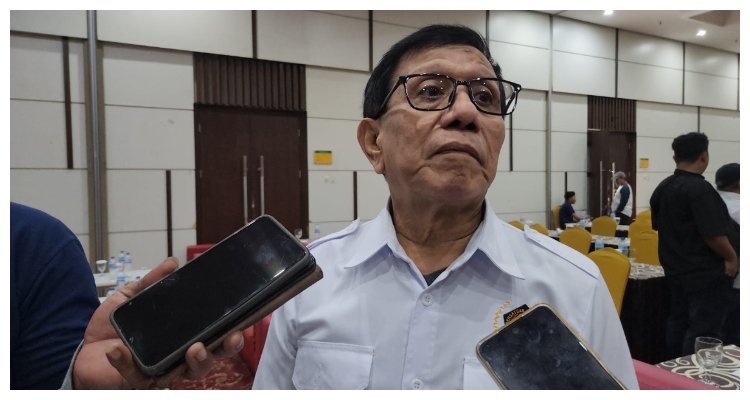

Arief Budiman, Pegiat Muda Demokrasi yang juga mantan caleMetropolitanupdate.com –

Langit Jakarta sore itu mendung. Ribuan langkah berkumpul di trotoar depan gedung DPR/MPR, memenuhi udara dengan desakan keadilan. Isu itu sederhana tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, nominal yang oleh publik disebut melebihi imajinasi dan jauh dari realitas. Namun apa yang bermula sebagai ketidakadilan simbolis segera memicu gejolak yang melampaui batas legislasi.

Demonstrasi yang mulanya tenang, seiring waktu berubah menjadi aksi penuh amukan. Polisi menyemprot gas air mata dan water cannon ketika massa, dari mahasiswa hingga pengemudi ojol, nekat menerobos barikade. Di antara teriakan. “Rakyat makan nasi, DPR makan fasilitas,” seorang sopir ojol berusia 21 tahun Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob. Rekaman maut itu tersebar viral, dan ia tiba-tiba menjadi sosok simbolis: korban negara yang seharusnya melindungi, bukan melukai. Reaksi publik pun menyala, mengguncang Jakarta hingga kota-kota lain.

Dalam sekejap, Gedung DPRD di Makassar, kantor pemerintahan lain, dan bahkan rumah anggota dewan menjadi sasaran kemarahan. Api melahap bangunan, dan korban nyawa pun berjatuhan salah satunya tiga orang di Makassar menambah beban politis yang mendadak mencekik.

Sementara itu, muncul bisik-bisik di lorong kekuasaan: benarkah ini hanya ledakan amarah rakyat? Ataukah ada aktor yang bersembunyi, menunggang demonstrasi demi tujuan lain? Isu oligarki muncul ke permukaan aktor lama yang merasa tergerus oleh presiden baru, mungkin melihat protes sebagai cara melemahkan kuatnya rezim. Hal ini diperkuat ketika insiden demi insiden menyebar narasi yang hampir terasa seperti ditulis oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Di sisi digital, konsorsium buzzer dan influencer trennya aneh. Ada yang memuji ketegasan aparat, dan ada pula yang memperkuat narasi “pengkhianatan elit” sekelibat, opini publik tergencet antara aspirasi asli dan propaganda terpolarisasi.

Lalu muncul teori “dalang asing” bahwa ada tangan luar yang mengatur. Namun, para pengamat politik, seperti yang dikutip Washington Post atau Reuters, justru menyatakan bahwa konflik internal yang buruk, ketegangan antara Polri dan TNI, atau manuver pecah kongsi elit politik, lebih nyata daripada konspirasi internasional. Ketegangan ini dirasa lebih berasal dari dalam struktur kekuasaan sendiri.

Di tengah semua itu, pemerintah merespons: presiden Prabowo Subianto menyatakan berduka, memerintahkan investigasi terbuka, lalu menyepakati pencopotan berbagai tunjangan DPR sebuah konsesi simbolik untuk meredam budaya protes. Tapi sebagian analis menilai, tanpa reformasi esensial tentang transparansi anggaran dan akuntabilitas politik, ketenangan ini hanya jeda sebelum gelombang selanjutnya.

Di pasar keuangan, efeknya langsung: IHSG merosot 2%, Rupiah melemah hampir 1% pasar jelas menyerap realitas instabilitas politik sebagai risiko investasi. Negara di hadapan publik dan dunia, tampak rentan, menuai pertanyaan: apakah kebijakan elit lebih diagungkan daripada aspirasi warga?

Pada akhirnya, demonstrasi ini menjadi cerita berdarah namun terbuka bukan hanya soal tunjangan, tetapi tentang legitimasi kekuasaan, fragilitas institusi, dan kerentanan demokrasi. Siapa pun yang menunggangi atau menggerakkan massa ulasan ini menyoroti: kalau tak segera dihadang oleh kebijakan transparan dan dialog jujur, protes bukan akan berhenti mereka bisa jadi titik awal perubahan, atau titik kritis keruntuhan.

Narasi ini merangkai satu paruh kompleks dan suram dari demokrasi Indonesia: sebuah pesan bahwa ketidakadilan perlu dijawab dengan legitimasi, bukan lagi amarah yang ditunggangi.

Bogor, 04 September 2025

Arief Budiman

(Pegiat Muda Demokrasi)

Tags: Affan Kurniawan, Arief Budiman, IHSG Anjlok, Prabowo Subianto, Rakyat Bergerak

Baca Juga

-

Bisnis.Headline

Panduan Lengkap Pengajuan KUR Mandiri 2024, Jadwal Syarat dan Suku Bunga

-

Berita.Headline

Demokrat Solid Dukung Kang Dechan jadi Bupati Bogor 2024, RASKI Konsolidasi Minta Restu Anak Yatim

-

Headline.Wisata

Harga-Spek Redmi Note 13 Pro, Rilis Global Januari 2024

-

Berita.Headline

Pj Sekda Bogor Suryanto Putra Tegaskan Good Governance dalam Pengelolaan Zakat Baznas

-

Berita.Bisnis.Headline.Peristiwa.Top News

PWI-BTN Teken Kerjasama Bangun Perumahan Wartawan Jabodetabek 100 Unit

-

Berita.Headline

DPRD dan Pemkab Bogor Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025, Fokus Infrastruktur dan Layanan Publik

Rekomendasi lainnya

-

Berita.Headline.Kesehatan.Peristiwa.Top News

Pemkab Bogor Sambut Baik Pembangunan Rumah Sehat Baznas Kabupaten Bogor

-

Headline.Lifestyle

Kabar Bahagia: Kiky Saputri Umumkan Kehamilan di Awal Tahun Baru

-

Berita.Headline.Top News

Pemkab Bogor Dampingi LO Jabar Dorong Percepatan Tangani Masalah Stunting, Pengangguran, Kemiskinan di Jawa Barat

-

Berita.Headline.Peristiwa.Top News

Polsek Ciampea Investigasi Kematian Adintho Dunggio Pasaribu di Dalam Rumahnya di Perum Greenland River Villa Blok A1 No 15 Desa Tegalwaru Ciampea

-

Berita.Headline.Peristiwa.Top News

Polsek Ciomas Investigasi Lokasi TKP Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik

-

Bisnis.Headline.Pilihan

KUR BRI 2024 Bisa Diajukan Secara Online, ini Cara dan Syarat yang Harus Dipenuhi

Arief Budiman, Pegiat Muda Demokrasi yang juga mantan caleg DPR RI

Arief Budiman, Pegiat Muda Demokrasi yang juga mantan caleg DPR RI